Ausgangslage

Auf technischer Ebene sind bereits erste Bausteine für eine Integration von DiGA und anderen digitalen Anwendungen definiert; beispielsweise müssen DiGA Daten in die elektronische Patientenakte (ePA) schreiben können oder bei Nutzung von Messdaten aus Wearables und Medizingeräten standardisierte, offengelegte Schnittstellen benutzen. Flankiert durch Vorgaben zu interoperablen Inhalten („DiGA-MIO“) können so digitale Daten entlang von Versorgungsprozessen über unterschiedliche Systeme hinweg ausgetauscht werden.

Solche Versorgungsprozesse und die darin verankerten Rollen von DiGA können vielgestaltig sein: Eine DiGA kann auf das Selbstmanagement chronisch Erkrankter fokussieren und im Zusammenspiel mit Sensoren und Medizingeräten den Point of Care bei Patient:innen unterstützen; sie kann zur Verlaufsüberwachung in der akuten schweren Erkrankung, in der komplexen chronischen Erkrankung oder in der Nachsorge dienen, mit Langzeitmessungen oder -erhebungen ärztliche Diagnosen unterstützen, häusliche Übungen nach Rehabilitation oder im Rahmen einer Heilmittelbehandlung anleiten und motivieren, Therapieanteile bei Patient:innen und Leistungserbringern integrieren u. v. m.

Herausforderungen

Um die umfassenden Potenziale von DiGA zur Entfaltung zu bringen, müssen die Regelungen zum Fast-Track wie auch die weiteren Rahmenbedingungen im Gesundheitssystem Schritt um Schritt weiterentwickelt werden, auf der technischen und organisatorischen Ebene ebenso wie in den Vertrags- und Vergütungsstrukturen und den berufsrechtlichen Vorgaben bis hin zu den übergreifenden Fragen der Nutzung von Gesundheitsdaten für eine bessere Versorgung und Medizin. Insbesondere müssen DiGA in den kommenden Jahren schrittweise in die wachsende E‑Health-Infrastruktur integriert und technisch wie inhaltlich in ein dynamisches Zusammenspiel mit übergreifenden Versorgungsprozessen gebracht werden – so, dass nicht nur für die Patient:innen, sondern in gleichem Maße auch für die Leistungserbringer gute und bedarfsgerechte Abläufe entstehen, die den Behandlungsalltag wirksam unterstützen. Hierbei werden auch neue Anforderungen an die Interoperabilität und andere Qualitätsmerkmale von DiGA entstehen, die in die weitere Entwicklung des Verfahrens beim BfArM eingebracht werden müssen.

Ziele von DiGA.Pro

Das Projekt DiGA.pro soll technische Anforderungen formulieren, die sich aus der Gestaltung hybrider Versorgungsszenarien im DiGA-Kontext ergeben, und damit weitere Schritte konturieren auf dem Weg hin zu einer patientenzentrierten, datengestützten, digitalen Medizin der Zukunft. Es soll untersucht werden, wie eine Verknüpfung von DiGA mit anderen Anwendungen und Diensten sowie mit analogen Leistungen zu übergreifenden hybriden bzw. digitalen Versorgungsprozessen führen kann, die Mehrwerte für Patient:innen, Leistungserbringern und am Ende auch für das Gesundheitssystem an sich realisieren. Der Schwerpunkt ist dabei auf der technischen Perspektive, indem die Frage nach in der aktuellen deutschen E-Health-Landschaft fehlenden Schnittstellen, Diensten, Features, usw. über alle betrachteten Szenarien hinweg zu beantworten ist.

Vorgehen

im Projekt DiGA-pro werden bestehende Strukturen und Prozesse der Versorgung mit innovativen Konzepten des Einsatzes von digitalen Diensten ergänzt, um neuartige hybride Versorgungsmodelle zu entwerfen. In diesen können DiGA von einfachem Monitoring bis hin zur Versorgungssteuerung verschiedene Funktionen einnehmen.

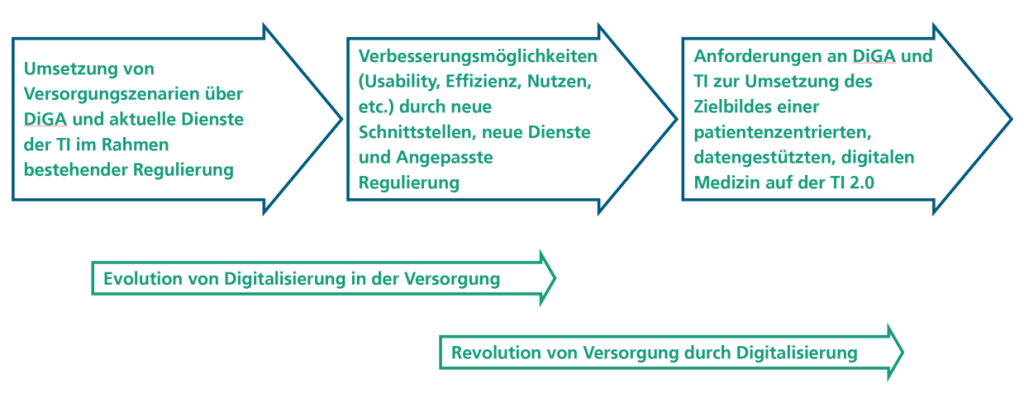

Hierbei wird ein iteratives Vorgehen über prototypischen Versorgungsszenarien gewählt. Basierend auf einer Betrachtung des Ist-Standes werden zunächst Optimierungen innerhalb der bestehenden Paradigmen von Technik und Versorgung analysiert. Danach wird betrachtet, wie Umsetzungen der ausgewählten Szenarien auf einer grundlegend modernisierten TI und unter maximaler Ausnutzung der technischen Möglichkeiten aussehen können. Die geltenden Vorgaben an Interoperabilität, Datenschutz, Sicherheit und die grundlegende Qualität von DiGA werden hierbei als Ausgangspunkt angenommen, es sollen aber auch hier aus den analysierten Anforderungen heraus Vorschläge für eine Weiterentwicklung gemacht werden können. In der abschließenden dritten Iteration werden Lösungen einer hybriden Versorgung ausgearbeitet, die nur durch Weiterentwicklung der regulatorischen und technischen Rahmenbedingungen umsetzbar sind. Hieraus lassen sich Anforderungen an die regulatorische und technologische Weiterentwicklung von DiGA und TI ableiten.